Nuestro socio y académico de la Pontificia Universidad Católica recibió el premio Robert M. Stevenson por su libro The Sweet Penance of Music: Musical Life in Colonial Santiago de Chile. Conversamos con él acerca de este reconocimiento.

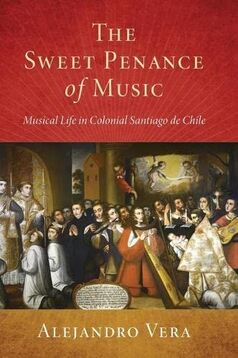

Unas semanas antes del anuncio Alejandro Vera recibió un correo oficial de la American Musicological Society (AMS) en el que se le informaba que el premio Robert M. Stevenson se le había otorgado a su libro. Eso sí, le pidieron que mantuviera la confidencialidad hasta el sábado 12 de noviembre, cuando fue anunciado en el congreso de dicha sociedad. La página web de la AMS lo contó así: «“El comité del Premio Robert M. Stevenson leyó alrededor de una docena de libros y artículos sobre música en Ibero y América Latina este año y encontró su mayor entusiasmo por un estudio al viejo estilo de una gran ciudad y su música, un ejemplo impresionante de sólida y una amplia investigación, tanto de archivo como analítica, escrita de manera convincente y traducida con elegancia. Nos complace otorgar el Premio Stevenson 2022 a The Sweet Penance of Music: Musical Life in Colonial Santiago de Chile, de Alejandro Vera, traducido por Julianne Graper (Oxford University Press, 2020)”.

¿Qué significado tiene para ti haber recibido el premio?

Significa una profunda satisfacción recibir un premio así. Todos sabemos que estas distinciones no son lo único y tienen siempre un valor relativo, ya que un mismo texto puede generar opiniones diferentes e incluso encontradas en jurados diversos. Sin embargo, la decisión de darle el premio quiere decir que resultó atractivo para gente muy competente como Kenneth Kreitner, Jason Borge y Luisa Vilar, quienes, además, tuvieron a la vista otros libros de mucho valor, que probablemente también lo merecían. Eso es motivo de alegría para cualquier investigador. Además, nunca había puesto tanto de mí en un texto de investigación como lo hice en The Sweet Penance of Music.

-Desde su publicación ¿Cómo ha sido el recorrido hasta hoy en día? Tomando en cuenta que se ha editado en dos idiomas

El libro apareció simultáneamente en español e inglés, a fines de 2020, aunque por parte de editoriales diferentes. La edición española la publicó Casa de las Américas, en conjunto con ediciones UC, mientras que la versión inglesa la publicó Oxford University Press. Sin embargo, una primera versión íntegra del texto, en español y en ese momento inédita, obtuvo el Premio de Musicología Casa de las Américas en marzo de 2018. Desde entonces han aparecido reseñas en diversas revistas nacionales y extranjeras, hasta ahora muy positivas, lo que también es motivo de satisfacción. Sinceramente, no hubiera podido imaginar un recorrido mejor para el libro.  – ¿Por qué es importante que el libro haya sido traducido al inglés?

– ¿Por qué es importante que el libro haya sido traducido al inglés?

El hecho de publicarse en inglés hace que el universo de lectores aumente exponencialmente. Como todo el mundo sabe, se trata de la lengua más utilizada en el terreno investigativo. Sociedades como la International Musicological Society y la propia AMS han mostrado en las últimas décadas una creciente atención hacia la música del mundo de habla hispana y portuguesa. Hay incluso departamentos de musicología especializados en el tema en EEUU, como el de California Riverside, que tiene a gente muy competente. Así que hay interés por los asuntos que el libro trata en el mundo anglófono. Ojalá que este premio contribuya a incrementarlo.

¿Cómo fue el trabajo de la traductora Julianne Graper? además, la ASM dijo que la escritura era elegante.

Ella es una excelente traductora. No tengo el gusto de conocerla personalmente, ya que todo el trabajo fue hecho a distancia, pero se nota que domina muy bien ambos idiomas. Esto y su conocimiento (etno)musicológico hace que esté atenta a todo tipo de detalles, incluso de contenido. En el capítulo 3 del libro le agradezco expresamente un dato que me aportó en relación con el uso de instrumentos de viento por parte de las mujeres. Desde luego, el proceso fue bastante dialogado e implicó también trabajo por parte mía, como debe ser. Y ella estuvo siempre atenta a mis comentarios, desde el título, cuya traducción discutimos bastante, hasta los apéndices, que eran muy difíciles de traducir por estar transcritos literalmente, en el lenguaje propio de la época.

-Si tuvieras que hacer una recomendación ¿de qué manera invitarías a leer el libro?

A pesar de las frecuentes referencias cruzadas, intenté que cada capítulo pudiera leerse de manera independiente. Así que les diría que empiecen por el que más les llame la atención a priori y luego sigan por los demás, si se animan, claro.

– ¿Qué les dirías a los musicólogos chilenos y latinoamericanos que están interesados en la era colonial?

Que sigan interesados e indaguen al respecto. Es un tema fascinante, aunque no sea el que está más en boga. Pero esto no debe importar tanto: las preferencias por un tema u otro van y vienen. Lo que importa es la contribución que cada uno hace al conocimiento en su conjunto. También me atrevería a sugerirles que indaguen sobre otras cosas. En los últimos años, he sacado muchas ideas interesantes para mi propio trabajo leyendo libros relacionados con áreas distintas. Me gustaría mucho que especialistas en otras líneas de investigación hicieran lo mismo con el mío. Veremos qué ocurre en el futuro. Ojalá así sea.